1. Отбор штаммов фитосейулюсов

- Сбор разнообразных штаммов из разных географических регионов

- Фиксация данных о среде обитания и параметрах разведения

- Документирование фактической эффективности поедания паутинных клещей

2. Фенотипирование (Phenotyping)

- Измерение скорости поедания (число клещей в единицу времени)

- Анализ показателей выживаемости и размножения

- Тестирование стойкости к температурам и влажности

- Внесение всех результатов в единую базу данных

3. Сбор и подготовка образцов ДНК

- Отправка культуральных образцов в геномную лабораторию

- Извлечение высококачественной геномной ДНК

- QC-проверка по концентрации и чистоте

1. Выбор платформы секвенирования

- Использование Illumina NovaSeq или MGI

- Глубина покрытия: 30–50×

- Затраты: $50–100 за образец

Технические детали:

Получение FASTQ-файлов порядка 20–30 Гб на образец

2. Обработка сырых данных

- QC-анализ с помощью FastQC/Trimmomatic

- Удаление адаптеров и низкокачественных ридов

- Контроль качества данных

3. Сборка генома и выравнивание

- Использование BWA-MEM для картирования ридов (если есть референс)

- De novo сборка (SPAdes, SOAPdenovo) при отсутствии референса

- Создание BAM-файла с выровненными ридами

4. Выявление вариантов (Variant Calling)

- Применение GATK Best Practices

- MarkDuplicates → BaseRecalibrator → HaplotypeCaller → GenotypeGVCFs

- Формирование VCF-файла со SNP и инделами

1. Аннотация вариантов

- Использование ANNOVAR/SnpEff для добавления функциональной информации

- Классификация: экзонные/интронные, синонимичные/нессинонимичные замены

- Предсказания pathogenicity (PolyPhen, SIFT-подобные метрики)

2. Связывание генотипа с фенотипом

- Создание вектора признаков для каждого штамма

- Генетические варианты (one-hot или числовая кодировка)

- Лабораторные измерения эффективности

- Формирование таблицы M штаммов × N признаков

3. Предобработка данных

- Нормализация числовых признаков (StandardScaler)

- Отбор релевантных признаков через LASSO, Random Forest importance

- Удаление шума и нерелевантных признаков

1. Выбор архитектуры модели

- Градиентный бустинг (XGBoost/CatBoost)

- Глубокие нейросети (fully connected / GNN)

- Цель: предсказать Δэффективности поедания клещей

2. Обучение и валидация

- Разбивка данных: train/validation/test (70/15/15)

- Метрики: R² для регрессии, MAE/RMSE

- Кросс-валидация k-fold (k=5–10)

3. Интерпретируемость модели

- SHAP-анализ или LIME для объяснения предсказаний

- Выявление генов/замен с наибольшим вкладом

- Выделение топ-позиций для целевой мутации

4. Генерация вариантов

- Модуль «Mutation Generator»

- Создание списка in silico-мутаций

- Предсказание эффекта для каждого варианта

1. Ранжирование вариантов

- Сортировка по прогнозируемому Δэффективности

- Проверка предсказаний безопасности (нетоксичность, стабильность)

- Отбор топ 10–20 мутаций

2. Симуляция структуры белков

- Запуск расчётов на Rosetta или AlphaFold-Multimer

- Проверка сохранения структуры белка-мишени

- Оценка стабильности и активности

3. Формирование финального набора

- Выбор 5–10 финальных мутаций

- Подготовка к лабораторной валидации

1. CRISPR/Cas-редактирование

- Разработка sgRNA и доноров для HDR

- Трансфекции/микрохвостовое введение в зародыши

- Точное редактирование целевых генов

2. Отбор трансгенных линий

- ПЦР-скрининг для подтверждения мутации

- Sanger-секвенирование

- Выращивание изолированных колоний

3. Мультиплицирование и запас

- Разведение полученных линий в стандартных условиях

- Создание банки образцов (–80°C/криоконсервирование)

1. Контрольные испытания in vitro

- Сравнение скорости поедания стандартных клещей (50-200 штук)

- Учёт времени, выживаемости и размножения

- Контрольные группы для сравнения

2. Тестирование устойчивости

- Прогон в разных условиях температуры (15–35°C)

- Тестирование при влажности 40–90%

- Фиксация любых негативных эффектов

3. Статистический анализ

- ANOVA/MANOVA для проверки значимости прироста эффективности

- Расчёт доверительных интервалов

- Проверка p-значений (< 0.05)

1. Подготовка площадки (100 м²)

- Заражение культуры паутинными клещами до 10% поражения

- Выпуск тестовых и контрольных групп фитосейулюсов

- Создание контролируемых условий

2. Мониторинг

- Компьютерное зрение для автоматического учёта

- Ручные учёты каждые 2–3 дня

- Оценка динамики численности клещей

3. Сравнительный анализ

- Контроль vs. мутантные линии

- Измерение скорости снижения популяции клещей

- Оценка состояния растений (NDVI-съёмка)

4. Отчёт по KPI

- Расчёт снижения поражения (%)

- ROI пилота (учёт затрат + экономии)

- Подготовка рекомендаций для масштабирования

1. CI/CD для моделей

- Внедрение пайплайна автоматического переобучения

- Использование MLflow/DVC для трекинга экспериментов

- Автоматическое обновление при поступлении новых данных

2. SOP (Standard Operating Procedures)

- Документирование протоколов секвенирования

- Стандартизация анализа и редактирования

- Обучение персонала и система контроля качества

3. Коммерческая упаковка

- Разработка API/SaaS-интерфейса

- Сервис: образец штамма → отчёт с рекомендованными мутациями

- Подписка на обновления моделей и новые библиотеки мутаций

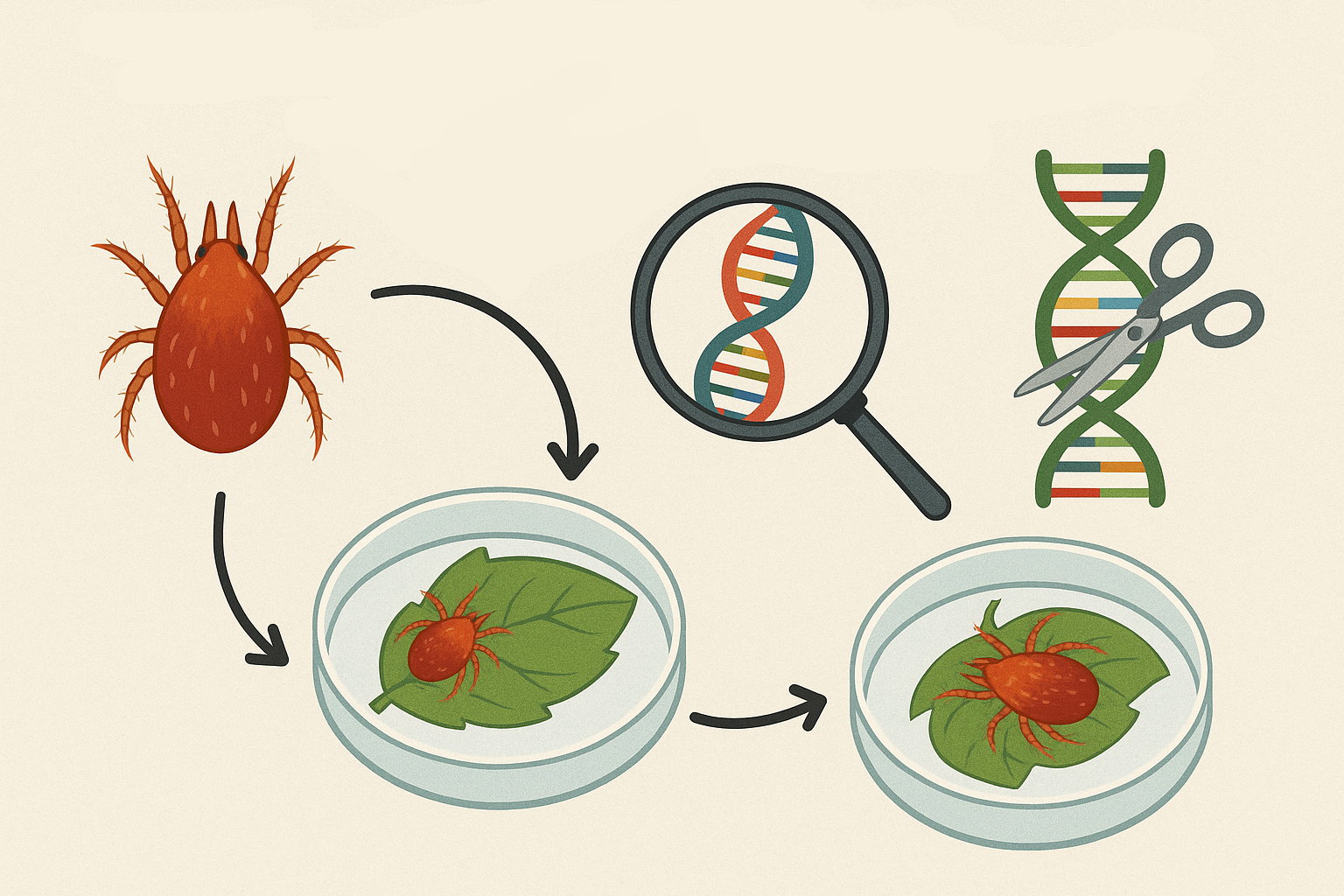

🏗️ Архитектура системы

📊 Сбор данных

Фенотипирование и геномное секвенирование штаммов

🤖 ML-анализ

Обучение модели и in silico-сканирование мутаций

🧬 Генетическая инженерия

CRISPR/Cas-редактирование и создание мутантных линий

🧪 Лабораторные испытания

Тестирование эффективности в контролируемых условиях

🌱 Полевые испытания

Пилотное внедрение в теплице и мониторинг результатов

🔄 Автоматизация

CI/CD пайплайн и коммерческая упаковка сервиса

🎯 Итоговая архитектура системы

Система объединяет геномные технологии, машинное обучение, синтетическую биологию и полевые испытания в едином цикле, способном быстро генерировать, проверять и внедрять новые эффективные штаммы фитосейулюсов для борьбы с паутинными клещами в сельском хозяйстве.

Проект демонстрирует полный цикл от лабораторных исследований до коммерческого внедрения, используя передовые технологии AI и генетической инженерии для решения реальных проблем сельского хозяйства.

📊 Предпосылки и ключевые допущения

- Проект рассчитан на 12 месяцев

- Команда из 5× FTE: 1 Bioinformatician/AI-Engineer, 1 Molecular Biologist, 2 Lab Technicians, 1 Project Manager

- Инфраструктура: локальный сервер с 2× GPU или эквивалент облака

- Лаборатория: оснащение под секвенирование, культивирование клещей, зелёная зона для валидации

- Валидация: тесты эффективности на 100 м² модельной теплицы

💸 Детализация затрат

📈 Расчёт экономической выгоды

- Эффективность предатора: Повышение скорости поедания клещей на 20% за счёт целевых мутаций

- Модельный клиент: Теплица площадью 1 га (10 000 м²), типичная выручка $200 000/га за сезон

- Без AI-подхода: Потери от паутинного клеща ≈ 15% → ущерб $30 000

- С оптимизированным фитосейулюсом: Потери 15%×(1–0.20) ≈ 12% → ущерб $24 000

- Снижение потерь: $6 000/га/сезон

Масштабирование:

- Сети небольших теплиц (10 га): $6 000 × 10 га = $60 000 выгоды за один сезон

- Крупный агрохолдинг (100 га): $6 000 × 100 га = $600 000

🎯 Окупаемость (ROI)

Ключевые выводы:

- Для сети крупных теплиц (≥ 50 га) проект окупается менее чем за один сезон

- Для малых хозяйств (до 10 га) выгоднее объединяться в кооператив или использовать SaaS-модель

💡 Варианты монетизации и снижения рисков

- Лицензирование: Продажа доступа к «библиотеке» оптимизированных штаммов другим хозяйствам

- SaaS-модель: Подписка на обновления моделей мутаций и протоколов разведения

- Гранты и субсидии: Государственная поддержка агротехнологий (до 50% капитальных затрат)

- Пилот с отраслевым партнёром: Разделение затрат и ускоренный выход на рынок

💼 Финальный вывод

AI-проект по in silico-мутациям фитосейулюсов требует существенных вложений (~$440 000), но при масштабе ≥ 50 га окупается уже в первый год за счёт значительного сокращения потерь урожая. Для мелких хозяйств стоит рассмотреть распределённые схемы лицензирования или государственную поддержку.

Проект демонстрирует высокую рентабельность для крупных агрохолдингов с ROI до 36% за сезон, что делает его привлекательным инвестиционным решением в сфере агротехнологий.